"Wir verzeichnen Umsatzrekorde und doch kämpfen wir." - Das Ulmer ROXY im Gespräch mit der IG Kultur Vorarlberg

Es ist keine Weltreise von Vorarlberg nach Ulm, man sollte viel öfter hin. Die süddeutsche Universitätsstadt an der Donau hat Charme. Und sie hat mit dem ROXY ein etabliertes soziokulturelles Zentrum in der Größe des Spielboden Dornbirn, wie wir im Rahmen des Zukunftsforums der Stadt Ulm diesen Herbst erfuhren. Grund genug mal nachzufragen, wie die deutschen Kulturkolleg:innen sich mit zunehmend kleineren Kulturbudgets zwischen Herausforderungen und Chancen bewegen.

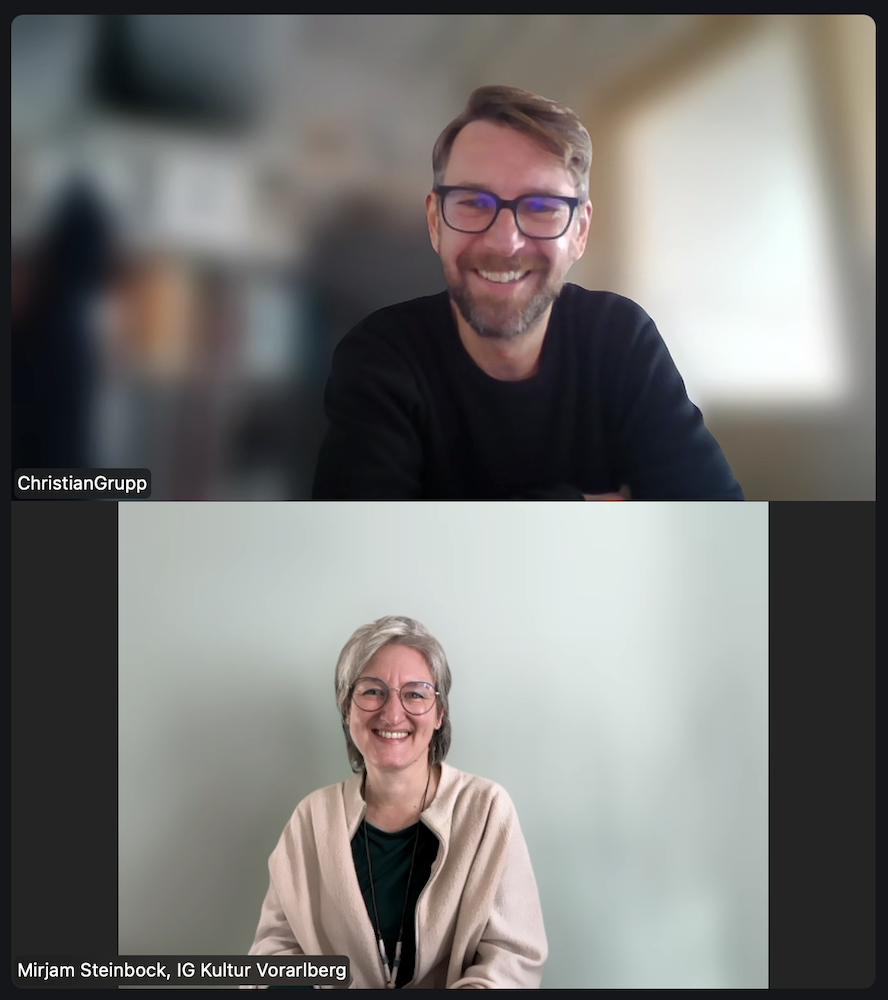

Das Roxy ist ein Kulturzentrum in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Ulm, einer Stadt im süddeutschen Baden-Württemberg mit knapp 130.000 Einwohner:innen. Das soziokulturelle Zentrum bietet seit 36 Jahren sein Programm an, das Menschen durch Musik, Theater, Tanz und weitere Kunst- und Kultursparten zusammenbringen möchte. Im Oktober lernte unsere Geschäftsführerin Mirjam Steinbock im Rahmen des Zukunftsforums Ulm den Geschäftsführer des Roxy kennen. Interessiert, mit welchen Herausforderungen eine süddeutsche Kultureinrichtung konfrontiert ist, bat sie Christian Grupp um ein Gespräch.

In dem ersten grenzüberschreitenden Austausch ging es um die Bedürfnisse im Kultursektor und um Grenzen öffentlicher Förderungen, die besonders bei Fair Pay und niederschwelligen Kulturangeboten spürbar sind. Wir waren uns einig, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung ist, und dass es für die Bindung von Fachkräften neue Führungsmodelle braucht.

Mirjam Steinbock: Wie sind Eure Arbeitsrealitäten in Baden-Württemberg? Unter Sparzwang steht Ihr ja auch, bei uns ist die Debatte um Fair Pay dadurch wieder mal in ein dunkles Eck gedrängt. Der Druck im Spannungsfeld von Preissteigerungen, fairen Bezahlungen und freien Zugängen zu Kunst und Kultur wird immens. Kultureinrichtungen sollen trotz allem angemessene Entgelte bezahlen, oder liegt das auch in der Verantwortung der Künstler:innen und Gruppen, ihren Preis einzufordern?

Christian Grupp: Fair Pay ist immer ein Thema. Ich komme aus der freien Wirtschaft, ich sage, klar, das ist immer Verhandlungssache. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit des Mindeststandards. Von allen Fördermittelgebern kommt die Forderung nach Mindesthonoraren. Es gibt aber keine Anpassungen in den Förderbudgets, die werden immer weniger während die Produktionskosten und Energiekosten steigen. Und dann wird noch der WKZ geltend gemacht.

Mirjam: Was ist das?

Christian: Das ist ein Werbekostenzuschuss, den überregionale Akteur:innen seit vielen Jahren berechnen. Dadurch, dass sie ihre Tour auch selbst bewerben, bekommen sie mit dem WKZ einen gewissen Betrag pro Ticket. Unsere Ticketpreise sind dadurch teilweise signifikant nach oben gegangen. Niederschwellig für das Publikum zu sein ist ein großer Konflikt, das entwickelt sich zum Eliteprogramm. Aber irgendwo müssen wir Geld verdienen. Institutionelle Zuschüsse sind gut und wichtig, aber sie decken nicht die Fixkosten, die wir in unserem Haus haben.

Mirjam: Von wem erhaltet Ihr öffentliche Mittel für den Kulturbetrieb?

Christian: Wir erhalten städtische Subventionen und das Land Baden-Württemberg übernimmt nochmal die Hälfte der städtischen Zuschüsse. Das ist gedeckelt bei 350.000 Euro Landeszuschuss. Wir haben einen Gesamtumsatz von rund 3,5 Mio Euro und der Umsatz ist gleich den Ausgaben.

Mirjam:Wie ist Eure Einrichtung organisiert? Könnt Ihr Rücklagen bilden?

Christian: Wir sind eine gemeinnützige GmbH und dürfen keine Gewinne erzielen. Rücklagen müssen gut argumentiert werden, Nachlaufkosten über Rückstellungen auch. Man kann auch zweckgebundene Rücklagen bilden. Freie Rücklagen dürfen ca. 10% vom kumulierten Umsatz der letzten drei Jahre betragen. Mit der Stadt gibt es einen regelmäßigen Austausch mit dem Oberbürgermeister und den Gemeinderatsmitgliedern, die kennen die Situation.

Mirjam: Wir bemühen uns seit einigen Jahren, den Kontakt zu Politik und Verwaltung zu halten und transparent zu kommunizieren. Wenn man weiß, wie an der entsprechenden Stelle gearbeitet wird, kann man konstruktiver agieren.

Christian: Die Beziehungspflege ist wichtig. Die Herausforderung beim LAKS, unserer Interessensvertretung, ist ja, dass soziokulturelle Zentren nicht verglichen werden können, da die Spannbreite vom ehrenamtlich getragenen Verein bis zu einem Haus wie uns mit 300 bis 400 Veranstaltungen pro Jahr und mit vielen Mitarbeitenden so groß ist. Da gibt es andere

Herausforderungen, andere Kostenstrukturen.

Es braucht aus meiner Sicht viel mehr Strukturförderung, um Projekte zu ermöglichen.

Mirjam: Es ist einigermaßen herausfordernd, für Strukturkosten öffentliche Mittel zu erhalten. Es wird lieber direkt in die Kunst und in Projekte als in Mitarbeitende und Häuser gefördert.

Christian: Ja, aber es braucht aus meiner Sicht viel mehr Strukturförderung, um Projekte zu ermöglichen. Die kreative Arbeit kann dann besser entstehen. Dann sind Akteure bereit zu investieren, Räume zu bespielen, Personal einzustellen, das sich damit auskennt. Das ist wesentlich wichtiger als beispielsweise ein Projekt mit ein paar hundert Euro für die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Wir brauchen in der Einrichtung Basis und Planbarkeit. Bei Projektförderungen musst Du extrem viel in kurzer Zeit leisten, was du bei einem längeren Planungshorizont längst hättest machen können.

Mirjam: Von einer Planungssicherheit kann man im Kultursektor bei Förderungen gar nicht mehr sprechen. Es wird in allen Bereichen rigoros der Sparstift angesetzt, dabei ist der Begriff Sparen bei enorm unterfinanzierten Bereichen ein falscher.

Christian: Mehrjahresförderungen geben mehr Freiheit. Es bringt nichts, zweckgebundene Förderungen für bestimmte Bereiche zu vergeben oder nur über Sachkosten zu fördern. Die Zeiten ändern sich auch, jetzt läuft Öffentlichkeitsarbeit ja auch z.B. über WhatsApp-Gruppen, d.h. auch die Kostenstrukturen verändern sich.

Mirjam: Wie steht es bei Euch mit den Fachkräften aus der Technik? Bei uns in Vorarlberg wurde vor einiger Zeit Besorgnis darüber geäußert, genügend ausgebildetes Fachpersonal an eine Einrichtung binden zu können.

Christian: Ja, wir haben einen festen Technikerstamm, der uns verbunden ist. Da haben wir wenig Schwierigkeiten. Herausfordernd sind die Tagessätze, die extrem nach oben gegangen sind. Leute mit Erfahrung können den ganzen Sommer durcharbeiten und viel Geld verdienen. Ich kann das nicht bezahlen, wenn 800 - 900 Euro Tagessatz abgerufen wird.

Mirjam: Zahlt das denn jemand?

Christian: Ja, einige Festivals zahlen das. Die Produktionskosten sind mit der Pandemie extrem nach oben geschnellt. Das Problem bestand aber davor auch schon, Corona hat hier meines Erachtens nur als Beschleuniger gewirkt.

Mirjam: Und es ist nicht immer das Was in Form von Bezahlung wichtig, sondern auch das Wie in der Zusammenarbeit. Studien wie die Ward Howell International – Survey 2025 zeigen, dass von Führungskräften ein hohes Maß an Intelligenz und Empathie gefordert wird.

Christian: Im Zuge des Generationenwechsels darf man die Strukturen in Frage. Es gilt nicht nur, junge Leute in Führung zu bekommen, sondern zu hinterfragen, welche Führung wir denn haben.

Mirjam: Im konventionellen Stil entspricht das einem Top Down. Unlängst wurde von der Jungen Wirtschaft Vorarlberg in Kooperation mit der Fachhochschule Vorarlberg ein Stimmungsbarometer erstellt, das Vorarlberg zwar als guten Wirtschaftsstandort bestätigte, aber auch Fehlstellen entdeckte. Bei unternehmerisch Denkenden gibt es den erhöhten Wunsch nach einer modernen Ausrichtung in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Leadership. Flache Hierarchien und New Work scheinen hier noch nicht angekommen zu sein.

Christian: Wir sind seit eineinhalb Jahren selbst in einem Entwicklungsprozess und ich lerne sehr viel. Viele sind auch noch nicht bereit und sich nicht bewusst, was flache Hierarchien an Verantwortung mit sich bringen. Man muss Mut haben, dafür einzustehen. Das ist eine große Herausforderung und um Teamarbeit zu entwickeln, braucht es ein Rahmenwerk, an dem man sich entlang hangeln kann.

Wenn wir nicht den Anspruch hätten, mitzugestalten, wäre es einfach, aber wir möchten Communitys stärken, Netzwerke binden.

Mirjam: Ich wurde von einer Kollegin auf Quäntchen & Glück aufmerksam gemacht. Das Unternehmen hat Kooperation und Co-Kreation im Fokus stellt hilfreiche Tools zur Verfügung - u.a. ein Speed-Dating statt eines Mitarbeitenden-Gesprächs.

Christian: Ich kenne es aus meinem vorherigen Job als Berater im Finanzwesen und bei Banken, da ist die agile Methodik in Softwareentwicklung, aus dem Scrum (Anm: Die Scrum Methode ist ein Framework für agile Produktentwicklung und agiles Projektmanagement) herauskam, bekannt. In der Softwareentwicklung funktioniert es, weil du einen festen Rahmen hast. Das anzuwenden auf den Kulturbereich ist allerdings herausfordernd, da ein gemeinsamer Rahmen für verschiedene Gewerke mit sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen gefunden werden muss. In den letzten Monaten haben wir dazu viel ausprobiert und in unseren Arbeitsalltag integriert. Die Umsetzung neben dem operativen Betrieb ist allerdings herausfordernd, da wir teilweise massiv in bestehende Strukturen eingreifen und diese verändern.

Mirjam: Wobei es schwieriger ist, öffentliche Mittel für Struktur zu erhalten, was sich jede Einrichtung, jeder Verein vor der Gründung bewusst sein sollte. Wann kippt ehrenamtliches Engagement und wann wird freiwillige Arbeit fast unbemerkt zu unfreiwillig unbezahlter? Das braucht auch eine Transparenz zur Öffentlichkeit, die daran interessiert ist, wohin Steuergelder fließen.

Christian: Für die Öffentlichkeit sind wir super unterwegs. Wir verzeichnen Besucher- und Umsatzrekorde. Und doch kämpfen wir mit der Arbeitssituation und den Fragen, wie wir zukunftsfähig sein können und worauf wir fokussieren. Wenn wir nicht den Anspruch hätten, mitzugestalten, wäre es einfach, aber wir möchten Communitys stärken, Netzwerke binden. Du hast beim Zukunftsforum ja einen Einblick erhalten. Was für einen Eindruck hattest Du?

Mirjam: Ich war begeistert, dass eine städtische Kulturabteilung eine Veranstaltung ausruft, die inhaltlich und formal so einladend und wertschätzend gestaltet ist und die Netzwerkbildung fördert. Ich konnte für unsere Organisationen etwas mitnehmen und auch für Ulm mitdenken. Win-Win würde ich sagen.

Christian: Wir haben in Ulm eine starke, engagierte Kulturabteilung. Es gib mit dem AKK, dem Arbeitskreis Kultur, in dem rund 70 städtische und freie Institutionen und Kulturakteur:innen organisiert sind, ein gutes Netzwerk für die Sorgen und Nöte der freien Szene. Der Beirat, dem ich auch angehöre, trifft sich monatlich und tauscht sich mit der Kulturabteilung aus. Die Gemeinderatsfraktionen senden Vertretungen zu den öffentlichen Sitzungen, die drei- bis viermal Mal im Jahr stattfinden und in dem ein Stimmungsbild aufgenommen wird.

Die Zusammenarbeit zwischen freier und städtischer Szene könnte tiefer greifen.

Mirjam: Ich hörte vom AKK bei einem Workshop des Zukunftsforums. Wir skizzierten ein Zukunftsprojekt, in dem es um Stammtische für das technische Personal und die gemeinsame Verwendung und Bearbeitung von Bühnenbildern, Ausstattung oder technischem Equipment geht. Da wurde empfohlen, auch den AKK einzubinden.

Christian: Ja, wir tauschen uns da auch aus. Die Zusammenarbeit zwischen freier und städtischer Szene könnte tiefer greifen, diesen Impuls haben wir für den AKK aus dem Zukunftsforum in Ulm mitgenommen.

Mirjam: Noch ein Wort zu Euren ROXY-Formaten - ich habe gesehen, dass Ihr ein Tanzlabor habt und ein Open Stage-Format, die mich an unser Mitglied netzwerkTanz Vorarlberg und deren openSpace erinnert.

Christian: Das TanzLabor ist der Brand der Tanzsparte. Wir bieten mit #ShowMeYourMoves! ein Format für die Präsentation von kurzen, frischen Tanzstücken und für neue künstlerische Stimmen. Wir versuchen mit dem TanzLabor Publikum und Netzwerk aufzubauen und einen Mehrwert für die Tanzszene zu bieten. Es werden auch Residenz-Programme angeboten, da laden wir Choreograf:innen ein, um hier 6 Wochen am Stück zu arbeiten und Workshops anzubieten für die lokale Szene. Außerdem gibt es offene Proben für Publikum, da schließen wir Feedback-Runde mit an. Da nehmen Künstler:innen auch Feedback mit. Ich selbst hatte Tanz davor ja mit Ballett abgespeichert, durchs Tanzlabor habe ich andere Eindrücke gewonnen.

Mirjam: Dann schließen wir für heute mit dem Tanz und schauen, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten können. Danke Dir für das schöne Gespräch.

Christian: Danke auch Dir, anfangs wusste ich nicht, wohin das gehen könnte, jetzt bin ich interessiert und neugierig.